笛之韵,箫之幽,演绎出中国传统文化审美的怀旧、思念之意蕴,也是现代人在欣赏民族器乐时感受的情致。喜欢闻笛品萧者,自然有一种喜欢传统文化的潜意识。这里且借用笛箫作为表意符号,而不是谈论民族器乐,表达作者对莱阳本土传统文化中,某些事物、现象的认识与思考。

不少莱阳人曾经有过与我一样的经历:前些年间,每当有外地朋友到莱阳,他们想要看看莱阳的名胜古迹,身为东道主的我们,似乎比较尴尬:因为本地没有那么多名胜古迹,于是只好带着外地朋友,要么去看几百年的老梨树;要么去看沐浴水库;再或者就是去看修复后的宋琬故居。当然有人说,莱阳现在有娘娘山、恐龙馆、南海可以看啊。我说的不是近些年新建造的,而是大自然先天就有、或者是老祖宗给后人留下的名胜古迹。

有人说,上天不赐,祖宗不留,是咱莱阳人就没有那个福气!

谁说莱阳人没有那个福气?你知道老祖宗给我们留下了多少好东西?

翻开《莱阳文化志》,上面明明白白的写着:莱阳曾经有各种寺、庙、院、观、塔等诸多名胜古迹81处。远的且不说,四、五十岁以上的人都知道,位于莱阳城东南方向的“文笔峰”,城区东北方向的“望石庙”,这两处文物古迹,原物都人为毁坏于那场浩劫。古人留给莱阳的80多处历史文物古迹,而今消失的踪迹皆无。

其实不仅有面对外地友人的尴尬,还有工作需要却无所助益的无奈。2000年前后,根据宣传需要,我们准备拍摄一部30集的纪实性电视纪录专题片,颇有点《话说长江》的豪气。计划从莱阳的母亲河五龙河源头开始,追踪着河水的流向,一直到入海口为止。以五龙河为红线,像串珍珠一样,串联辐射起沿河两岸流经之处的经济发展、人文地理、风俗民情、民间传说、逸闻奇事,等等。这一富有新意的策划,激发了我们的创作激情。我做为编导、撰稿主创人,立即着手翻阅资料,寻找题目引入话题由头,那就先从大河两岸的名胜古迹说起吧——结果傻了眼。这才发现一个大问题:《莱阳文化志》记载的81处名胜古迹,大部分都毁在了1931年。

当时,我们几个编辑记者面面相觑、四顾茫然,无从解答。于是纷纷发问:“1931年,莱阳到底发生了什么?”

带着这个大大的问号,我走进了莱阳史志办公室。打开一页页尘封的历史,掠过岁月的烟云,历史这样告诉我——

[据1935年出版的《莱阳县志》载:境内有坛4处,庙21处,寺7处,观4处,庵17处,祠16处,院6处,宫1处,阁2处,殿1处”。这81处古建筑,有的久废,但多数系民国20年前后废除,原城区内有坊表72座,多已拆毁。] (摘自1994年出版的《莱阳市志》)

1935年版本的《莱阳县志》又称:

“按县旧有坊表,始于明时,雕镂精好,形势巍峨,他州县所罕见也。”

可知否?那时候的莱阳城区,不及现在的十分之一。1971年,我参加工作走进莱阳城时,老莱阳城的四至,还可以寻到踪迹。老莱阳城,姑且分为内城、外城吧。外城就是围墙外的范围;内城,当然是围墙以内的面积,那是一个正四方形的范围面积。所谓“四至”,就是指这个正四方形城区内的四个边界,是以护城河为界的。先说护城河:西面从莱阳公安局门前五龙路西向南,至西至泊大楼;南边从西至泊大楼向东,至昌阳大楼前;东面从昌阳大楼向北,至老武装部旧址后面;北面从老武装部旧址后面向西,到公安局大院后。闭合起来,就是当时莱阳老城区护城河之内的范围。不过,旧时的护城河,虽然比较宽阔,是一条十米八米宽的水沟。今天,这部分市政工程已全部进入地下,以地下排水沟的形式,与这个古老的莱阳城共存。

72座华表牌坊,何等高端大气上档次,关键的是,其他州县所没有。就是说,当时的莱阳拥有的这类名胜古迹,在周边地区是独一无二的。

那么,为什么在1931年前后,从莱阳大地消失了呢?

1994年版本的《莱阳市志》又载:“1931年,县长孙乐山喻令坊主拆除,所剩无几。”

这与旧《莱阳县志》1931年“大事记”中记载:“是年,拆除城内牌坊。是年,改庙宇为学校”,正好吻合。

牌坊、华表、庙宇虽遭此浩劫,但仍然留存了几座。

1997年编纂的《莱阳市志》还载:“1945年莱阳解放后,莱阳城内坊表尚存9座”,分别是:

万世师表坊、世德光照坊、恩荣坊

亚魁坊、开文流镬坊、会魁坊

宠光三资坊、 奕世恩光坊、耀武扬威坊

其后,经1947年战争炮火硝烟、建国后城区建设的拆除及文革中的毁坏,已荡然无存。”

72座汉白玉质地、雕饰着龙头云舒波纹的精美建筑,随着历史的几经变迁,就这样从莱阳大地上消失了,只剩下一片失却了文化意蕴的白茫茫大地。

俱往矣。

如今,我们只能从为数不多的典籍资料中,零星地了解一下莱阳的当年,那遍地名胜古迹云集而溢彩流光的华容,获悉一点点犹如凤毛麟角般珍贵的信息:

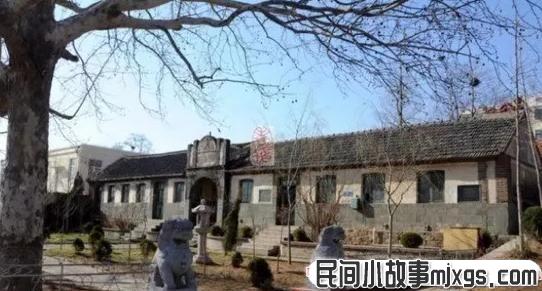

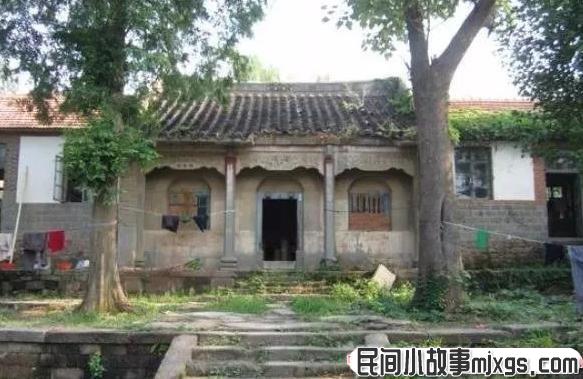

文庙:始建于唐,毁于宋、元,重建于明。1928年胶东军阀刘珍年盘踞莱阳城时,文庙被部分损坏。1945年莱阳解放时,其规模为:东西宽70米,南北长220米,占地1.54万平方米。四周建有围墙,正门前有五座牌坊。内有:大成殿、明伦堂、尊敬阁、乡贤祠等多处古建筑。飞檐斗拱,雕梁画栋,房顶多为琉璃瓦。1947年收复莱阳城后,规模仍旧完好,先后做为《胶东日报》社、莱阳县公安局、烟台地区中心医院、城厢镇人民政府、莱阳县住宅公司等单位所在地,大部分建筑拆除另建。“文革”期间,最后一所较为完整的建筑大成殿被拆除。从此,规模宏大、传世良久的文庙,便片瓦不存了。

望石庙:望石山位于县城东10公里处,山势峻峭,悬崖壁立,巅伏石岩蟾,古有“小东岱,山瀛洲”之称。山上有古庙,每逢春时,土人游赏者,络绎不绝。凭高载酒,苍翠弥望,岚光野秀,宛在几席间。

历史的列车在炮火硝烟、刀光剑影中呼啸而去,荡去了污泥,也涤走了珍珠。今天,也许我们已无法向远去的历史索要追还,然而却留给我们失去“珍珠”的警示意义,让我们永远记住:毁掉老祖宗留给我们的宝贵文化遗产,是多么地令人痛惜。

进入到21世纪的今天,我们有幸得以品味优秀传统文化的回归,各种仿古热的兴起。饮食、衣饰、居住等等物质与精神生活的双重欣喜,园林建筑仿古也应运而生。于是,莱阳各处钢筋水泥建筑的掩映中,城市开始追求园林绿地的搭配,飞檐斗拱、亭台楼榭的古典建筑风格,城东沿河两岸各种仿古建筑设施的出现,无不显示执政者倾心打造恢复优秀传统文化的良苦用心,使每一个热爱传统文化的莱阳人从内心欣慰。仿古景点的再造,让那些年由于历史原因给传统文化造成的创伤,从某种意义上弥补了一些失落与缺憾。

但我时常有这种感觉:再造、重建的仿古文物景点,怎能有江南水乡古老周庄的诗情画意?怎能有山西平遥乔家大院的历史蕴涵和幽深?怎能有云南木屋的百年沧桑与意蕴?

假如莱阳至今仍然完好地保留了那些先人给我们留下的80多处文物名胜,散布于莱阳各处的寺庙、院观、古塔、牌坊、华表,哪怕只保留了一半数量,莱阳这个做为建市后九十年代开放的县级小城,拥有周边县市所没有的庞大的文物古迹群,将吸引多少海内外目光的关注?这一历史文化气氛浓郁的古老小城,将在旅游业方面做多少篇好文章?尚若拥有这一得天独厚的优秀的文化遗产,生活在这样的人文环境,面对着世界各地、四面八方、川流不息的远方游客,我们将是怎样一种自豪的心情?

然而,有了总比没有好,再造总比空白强。我的内心,一点都不排斥今天的再造仿古建筑景点。其实从古到今,全国各地,哪里不是一样?如果没有再造,我们今天就看不到江西的岳阳楼、西安的大雁塔。我遥想:如果世界一直都是阳光明媚的和平天空,再过100年、200年,甚至更久远的某一天,有一对恋爱的年轻人,来到了莱阳城东河公园,来到了娘娘山上的庙宇,在那些今天我们再造的景点门前,抚摸着绿苔斑驳的石柱、徜徉于那些留下岁月风尘的亭台楼阁,说:“真感谢我们的老祖宗,看,他们给我们后辈人留下了多么有价值的文物。”

名胜古迹、文物景点又是一个个载体,在历史与现实中沟通,在古人和今人中间架起一座桥梁。这个载体,既表意物质又表意精神,既有形有无形。许多年以后,这个载体就是历史与现实的交汇点,在这里,“历史”与“现代”两者见面握手,相视而笑,自信庄重地彼此点点头。“历史老人”慢慢隐身退回到岁月烟云后面,“现代小伙”则像是一位没有终极目标的旅者,又行色匆匆踏上旅途, 穿越更加幽深辽远的悠悠时空,走向明天,让自己走过的路程成为历史。

在这里,我还联想起莱阳乡土文化的另一朵小花——莱阳大秧歌。有人说,莱阳没有大秧歌,那是人家海阳的,还拍成了电视剧。

说起秧歌,可以说是最具中国特色的乡土娱乐形式。我见过东北的大秧歌,在秦皇岛的街头巷尾,老头老太太,大姑娘小伙子,一律化浓妆,戴头饰,着彩衣,脸上涂脂抹粉。扭起来那叫一个忘情、得意,就那样旁若无人地扭着、扭着。不管衰老还是年轻的躯体,应和着一种简单的步伐,单调的旋律。

锵、锵、嘁锵嘁

锵、锵、嘁锵嘁

一圈圈,一对对,扭着、舞着……东北的大秧歌唱红全中国,羡煞外乡人。

谁说莱阳没有大秧歌?在胶东,我知道不止是海阳的大秧歌,每一个县市都有这样的群众文化娱乐。就说早些年,莱阳父老乡亲赶着毛驴,扭着大秧歌,送子弟兵上前线;建国初期,社会主义建设轰轰烈烈,劳动光荣,南村北庄经常互相彪着膀子干,彪着膀子扭。

但是现代人好像不太喜欢大秧歌了,除了逢年过节、正月十五有点零星的秧歌活动外,把扭大秧歌作为民间传统文化的代表,进一步发扬光大,好像还不是很多。不过生活的快乐、生命的韵律,总得有个适当的宣泄渠道,倒是那些老头老太们挺跟形式,不扭大秧歌了,学习新颖时髦的东西。现在每天晚上街头巷尾的广场舞,应该就是大秧歌的“变种”。看每天晚上小区空地上,男女老少热热闹闹的广场舞,不亦乐乎?

当然,还有那让人精神一震、惊心动魄的威风锣鼓。不管威风锣鼓的家乡来自何处,艺术渊源始于何端?也不管它的表演形式自何方引进,反正莱阳人终于有了一种可以扬眉吐气的表达方式了。威风锣鼓敲起来呀,敲起来,从莱阳一路敲,一路唱,上了省,进了京,参加了全国民间艺术调演。中了魁,得了奖,好不欣喜。威风锣鼓虎虎生气,烈烈生威,敲响喜乐的心情,敲响丰收的赞歌。这些年威风锣鼓几乎敲响在每一次的喜庆场面,开业、婚庆等等。威风锣鼓一敲,敲出的是莱阳普通百姓充盈足蕴的人文底气。

因为工作需要,担任莱阳台《梨乡采风》、《七彩人生》等等电视专题栏目编导的过程中,我走遍了莱阳大地的山山水水,几乎大部分的村庄,接触过很多莱阳本土的民间艺术,认识了很多民间艺人,见识过许许多多民间工艺品。如:有立意新颖、构思奇巧、多姿多彩的布娃娃;有古朴拙稚、憨态可掬、形体夸张的布老虎;有色彩艳丽、造型各异、千姿百态的面塑;有勇于创新、手法娴熟、品种繁多的剪纸……。

开门七件事,柴米油盐酱醋茶,普通人在烟熏火燎、苦辣酸甜的寻常日子之中,仍然传承着莱阳人传统文化优秀的精神内涵,代表了莱阳人俗世生活里的人文审美。这,想来有点感动。

这些优秀的民间艺术,分别通过莱阳各类的新闻媒体以现代声像文字等各种手段,为海内外广泛认识。然而繁华之下,却又发现一个不无忧虑的事实:这些优秀的民间艺术形式,这些不可多得的民间艺人,身边几乎没有嫡传弟子。我曾经问过他(她)们的儿孙子女,为什么不好好学习这种宝贵的民间艺术?他们无不睁大眼睛说:那玩艺怎么养家糊口?有的说:不喜欢这样的老古式。一致认为:太ao tu。这令我无言以对,年轻人有自己的爱好与追求,喜欢不喜欢,不能去勉强人家。不想跟自己的爷爷奶奶学手艺,也不能算是错。毕竟,这样的民间艺术要走向市场,换来真金白银,不是随便什么人说说就能做到的。

可是我却深深地知道:岁月流逝,年华老去,随着民间艺人肉体生命的消失,他们自身的艺术创作也就终止了,可以留下作品,但是留不下技艺。他们身后,如果没有一批热爱这种民间艺术、执着追求这种民间艺术的年青一代接过来,这些富含乡土文化生命的艺术之花,总有一天会凋零殆尽。国家培养一个艺术家很难,要产生一个充满乡土气息、富有浓郁的民间趣味、对民间艺术发自内心热爱的民间艺人,也很不容易。

真希望有更多的年轻人喜爱民间艺术,期待着莱阳这块传统文化内涵渊源深厚的土地,成长起更多的民间艺术高手。在不同的民间艺术门类、不同的艺术形式领域,源源不断地涌现出来,生生不息地传递下去。

【作者简介:盖艾玲,莱阳市人,原莱阳作家协会副主席,原莱阳电视台主任编辑,由本人撰稿、编导的30集大型电视系列专题《五龙人家》,获2000年全国“农村民俗风情纪实类电视新闻专题片”一等奖;在《山东文学》、《大众日报》等各级各类报刊杂志发表小说、散文、报告文学等等近百篇,出版过个人散文集一部、报告文学集一部、史料类文集一部,作品计百万余字。2019年被聘为莱阳作家协会顾问。】