看过了民国时期徐志摩和张幼仪错误的婚姻,鲁迅和朱安封建婚姻的无奈,但是今天要给大家讲的这个民国文人的婚姻不同于他们,他的爱情朴实无华,用一生诠释了对婚姻的专一与承诺。他就是被称作人民作家的巴金。

巴金的原名叫做李尧棠,出生在一个官宦世家却在新思想新浪潮来临的时候成长,所以巴金的思想对于传统文化中的糟粕是厌恶的。在1936年的时候巴金正是结合了自己的成长生活写出了著名作品《家》,这本书结合了巴金自己的家庭生活经历,控诉了封建大家庭中的腐朽和罪恶,赞扬了一代思想崛起与世俗命运对抗的新青年。

《家》这本著作的诞生,成为当时无数年轻人的标杆,巴金深受各种年轻人的喜爱,这其中就包括了萧珊。萧珊的原名叫做陈蕴珍是浙江鄞县人。当年萧珊才18岁,因为崇拜巴金经常给他写信,巴金也耐心的为她的各种问题进行解答,巴金也把她视为自己的一个特别的笔友。

爱情的产生

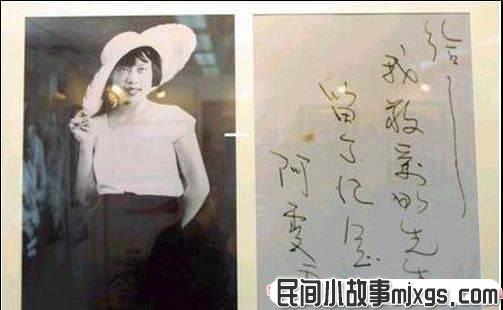

事情的改变发生在平淡无奇的一天,巴金照常打开信件,却发现里面还附有一张照片,照片里是一个年轻的小姑娘,照片的背面上则是写着“给我敬爱的先生留个纪念”萧珊同时还在信上写道“面谈都这么和谐,,我们为什么不能直接面谈呢?希望先生答应我的请求。”巴金也被这个小姑娘打动了便答应了见面的请求。

二人第一次见面的时候,萧珊留着bobo头,穿着学生装。她见到巴金的第一句话就是“您比我猜的可要年轻多了。”巴金看到女孩如此开朗也笑着对萧珊说:“你比我猜想的还要像一个洋娃娃呢?”这次见面后两个人的感情又加深了许多。

对于爱情巴金深情又执着,只是因为这一面的相见两人便私定了终身。世界虽大但是巴金却只钟情于它。之后因为巴金每天忙于工作,所以大部分时间都是萧珊去找巴金,她会和巴金诉说自己的生活中的思想和故事,巴金不管多忙也都会去仔细的倾听。对于萧珊家里的故事向来都是萧珊说什么巴金就听什么,其他的一概不多顾问,所以巴金一直都不知道萧珊的岁数,直到萧珊去世巴金才知道萧珊到底多大岁数。两人共度一生,巴金却一直连自己妻子的岁数都不知道,这件事任谁来说都会觉得不可思议,巴金却说:只要两个人相爱,过得好,年龄、家庭又有什么关系呢?

被迫分离却始终相守

1838年的日本战火打进了中国,日军这时入侵到了广州,巴金带着萧珊出逃桂林,一路躲避战火和攻击,终于到了桂林后在巴金的支持下萧山来到西南联大上学,而巴金则必须在桂林的出版社继续写稿挣钱,于是两个人约定第二年再见面。

两个便开始了异地生活,这段时间里两个人只能依靠书信来往,随着战争势力的日益扩大,两个人的之间的联系也日益减少,最后甚至失去了联系。

这时总有人劝巴金忘了萧珊,尽快娶妻生子好有个照应。每次巴金都沉默不语,他坚信战火虽然分隔了他们人却分隔不了他们的心,好在后来两人还是恢复了联系并且两人从那以后也再也没有分离过了。

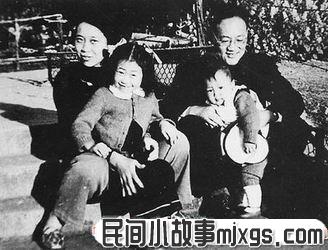

此生,相濡以沫

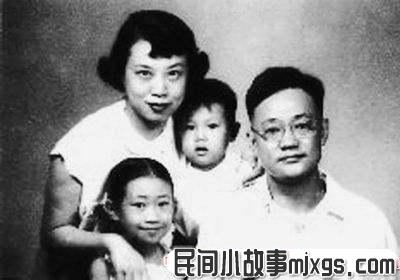

他们的婚礼办的很简单,没有添置任何家当,婚房就是一个空荡荡的屋子,这就是两人八年爱情长跑后最后的婚房。婚后的生活平静又美好,没有惊天动地浪漫,两人的相处就这样静静地,却引得无数人羡慕。婚后两个人还有了一双儿女,但是这样的日子却被那场社会动荡打破了。

巴金每天要承受着艰难的批斗,但是萧珊却始终乐观的站在他身后,在那段艰苦的时间里两人还是相挽着走了下去。可是不幸的是在这段时间里,萧珊病了,病得很重,可是由于巴金的身份她不能住进医院。

在巴金一次一次的苦苦哀求下,萧珊才得以入院做了手术,但是这也挽回不了什么了,萧珊病的太重了,最终她还是离去了。可是这又怎么能让巴金接受呢,两个人是那么的相爱,回到熟悉的家中,一切都是熟悉的模样可是那个最熟悉的人却不在了。

在怀念萧珊中巴金曾写道“一切都结束了。过了几天我和女儿、女婿到火葬场,领到了她的骨灰盒。在存放室寄存了三年之后,我按期把骨灰盒接回家里。有人劝我把她的骨灰安葬,我宁愿让骨灰盒放在我的寝室里,我感到她仍然和我在一起。”

每天起床巴金都会轻轻的擦拭她的骨灰盒,仿佛就是在安抚萧珊一般。巴金的痴情令人感动也令人心痛。

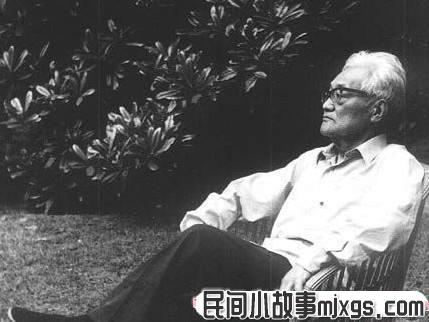

晚年的巴金为了萧珊制作了《怀念萧珊》、《再忆萧珊》、《一双美丽的眼睛》等书,诉说着他对萧珊的思念。巴金先生最终逝世于2005年,在他死后他和萧珊的骨灰一起撒入了大海,巴金和萧珊再也不会分开了。

这个时代太缺这样的专情了,两个人一旦相爱,年龄、家庭又算得了什么呢。